Einleitung

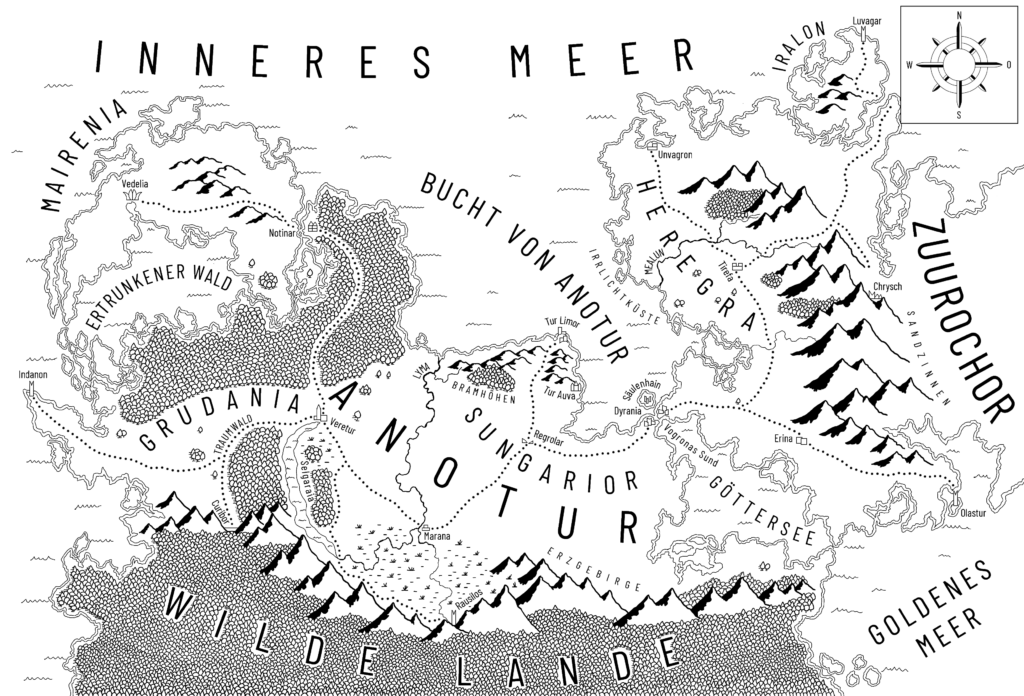

Wir schreiben das Jahr 2366 des Eisernen Zeitalters.

Am Tag der Wintersonnenwende verdunkelt sich der Himmel über dem Meer vor Nyktaven. Die gewaltige, alles überragende Gestalt des Herrn der Finsternis steigt herab, um die Welt mit Furcht und Schrecken zu überziehen.

Kein anderer als Naron selbst trägt die Schuld daran. Verblendet durch die Einflüsterungen des Feindes verhilft er Horonchor dazu, sein Ziel zu erreichen. Zutiefst betrübt über seinen Anteil an diesem Übel und den Tod eines geliebten Menschen treibt er nun mit seinen Gefährten an Bord der Gischtrose auf der von Stürmen gepeitschten See umher.

Hinter ihm liegen Dunkelheit und Verzweiflung, vor ihm ein von Nebel verhülltes Land, das manches Geheimnis birgt. Dort müssen Naron und seine Gefährten sich bald neuen Gefahren stellen, denn nicht allein der Herr der Finsternis und dessen Diener säen Unfrieden in der Welt …

Lasst Euch von den Winden des Schicksals tragen, wie es Euch beliebt:

Leseprobe aus Kapitel II

Als Lurano an Deck rannte, war es bereits zu spät. Der Mast lag in Trümmern, die Segel flatterten zerfetzt im Wind. Die Gischtrose hatte Leck geschlagen. Wie aufgescheuchtes Wild liefen die Seeleute umher und stießen Flüche oder Gebete an die Götter aus. Der Himmel war dunkel und wolkenverhangen. Im Osten war der zarte Schimmer der Dämmerung zu sehen.

»Der Teufel, der Teufel!«, erschallte Orvurs Stimme. Der alte Schiffsführer stand oben am Steuerrad, wenngleich selbst er hätte einsehen müssen, dass dieses Schiff nirgendwo mehr hinsegeln würde.

Lurano hielt eilig Ausschau nach dem Teufel, konnte ihn jedoch nirgendwo ausmachen. Die dunklen Wogen, die das Schiff umspülten, nahmen ihm die Sicht auf das, was darunter liegen mochte. Doch er musste das Wesen nicht sehen, das da im Schatten des Meeres lauerte, um dessen heimtückische Gegenwart deutlich wahrzunehmen.

»Was ist geschehen?«, rief Dalor-Nyo, der nun ebenfalls an Deck erschienen war. Wiewohl schlaftrunken, hielt er dennoch kampfbereit in jeder Hand ein Schwert. Mit seinem grünlichen Gesicht wirkte er, als müsste er sich im nächsten Augenblick übergeben. Seine Beine zitterten, doch blieb er standhaft, wie es sich für einen Meister der Turndura gehörte.

»Wie es aussieht, haben wir wohl Schiffbruch erlitten«, entgegnete Lurano mit einer Ruhe, die nur ein Almar ausstrahlen konnte. Allerdings war es eine andere Ruhe als die, die sein Meister ihn gelehrt hatte. Jene war dem inneren Frieden entsprungen, das einem Volk zu eigen war, das den Tod nicht zu fürchten brauchte. Diese jedoch gehörte einem Mann, der sich damit abgefunden hatte, dass all seine Mühen vergeblich sein würden.

Dalor wurde bei diesen Worten noch bleicher als zuvor. »Ich … Ich kann nicht schwimmen«, stotterte er. »Ich werde ertrinken …«

»Ich denke nicht, dass es so weit kommen wird«, erwiderte Lurano freudlos. »Zuvor wird uns der Teufel der Tiefe verschlingen …«

»Sollte mich das jetzt etwa beruhigen?«, fauchte Dalor.

Eine Erschütterung durchlief das Schiff, die Lurano beinahe aus dem Gleichgewicht gebracht hätte. Da er jedoch immer noch ein Almar war, gelang es ihm nicht nur, sich auf den Beinen zu halten, sondern zugleich zu verhindern, dass Dalor über Bord ging, indem er den Turndura am Handgelenk packte. Erst als das Beben abgeklungen war, ließ er den jungen Krieger los.

»Solltest du überleben wollen, solltest du dafür sorgen, dass die Beiboote zu Wasser gelassen werden«, schlug Lurano ihm vor. »Ich bezweifle zwar, dass du sonderlich weit kommen wirst, doch solltest du es zumindest versuchen. Kümmere dich bitte auch um die anderen …«

»Was ist mit dir?«, fragte Dalor schwer atmend.

»Ich werde mir diesen Teufel ansehen«, sagte Lurano. »Vielleicht kann ich ihn lange genug aufhalten, dass ihr entkommen könnt …«

Die Aussicht auf einen Kampf erfüllte ihn mit grimmiger Genugtuung. Solange es einen Feind zu bezwingen gab, blieb keine Zeit, in Selbstmitleid zu versinken. Lange genug hatte er sein eigenes Blut vergossen. Nun war es an der Zeit, die See mit dem Blut eines Teufels zu besudeln.

Während sich Dalor zögernd auf den Weg zu den Beibooten machte, eilte Lurano in Richtung des Buges. Er wich den umherlaufenden Seeleuten aus und riss sein Schwert aus der Scheide, während er über Trümmer und Bretter hinwegsetzte. Kaum bemerkte er die Frau, die unter dem umgestürzten Mast begraben nach Hilfe rief, kaum den Mann, der von der geborstenen Reling gepfählt sein Leben aushauchte, kaum das riesige Loch, das auf der Steuerbordseite der Gischtrose klaffte.

Vom Bug aus starrte Lurano gebannt in die dunklen Fluten hinab, als ein lautes Krachen seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Beinahe unheimlich leise hatte sich ein gewaltiger schuppiger Schweif, dicker als jeder Baumstamm, um das Schiff gelegt und es scheinbar mühelos in der Mitte auseinandergebrochen. Zugleich tauchte zu Luranos Rechten ein riesiger Kopf aus dem schäumenden Meer auf. Muscheln und Seegras klebten an den von blaugrünen Schuppen bedeckten Schläfen. Die zu Schlitzen verengten Augen glühten so rot wie Feuer. Drei Reihen von armlangen Reißzähnen ragten aus einem langgezogenen Maul, aus dem zischend ein Schwall Meerwasser entwich. Eine vierfach gespaltene Zunge schnellte einer Peitsche gleich hervor.

Manche der Seeleute sprangen beim Anblick dieses Ungeheuers schreiend ins Wasser, in der Hoffnung, dem Verhängnis irgendwie zu entgehen. Doch es gab kein Entkommen. Eine riesige Pranke, aus der drei lange, gekrümmte Krallen entsprangen, zerfetzte mit einem einzigen Hieb drei menschliche Leiber. Wieder fuhr der Schweif auf das Schiff nieder und zerschmetterte einen Teil des Hinterdeckes.

Lurano stand immer noch am Bug der Gischtrose, der nun einem Felsen gleich aus den Fluten ragte. Der Teufel riss sein Maul zu einem gewaltigen Brüllen auf. Mit flatterndem Umhang trotzte der Almar dem fauligen Hauch, der ihm entgegenschlug. Er wusste, dass er nicht länger zögern durfte. So begann er seine Kraft zu sammeln. Ohne Unterlass sang er Worte in der Heiligen Sprache vor sich hin. Zugleich umgab er sich mit einem Wirbelwind, der rasch an Stärke gewann.

Nun erst wurde der Teufel auf den Mann aufmerksam, der da scheinbar ungerührt inmitten der Verwüstung stand. Knurrend bäumte sich das Ungeheuer über dem sinkenden Schiff auf, hoch wie der Bergfried einer Burg. Dabei spreizte es die Flossen an seinen Armen wie Schwingen, wodurch es seine ohnehin schon gewaltige Größe noch zu verdreifachen schien.

Doch Lurano empfand keine Furcht. Zu sehr ging er in seiner Kraft auf. Er stieß sein Schwert in den Himmel und sang immer lauter. Der Wirbelwind um ihn herum war mittlerweile so stark, dass er nicht nur Wassertropfen, sondern auch lose Bretter und Seile mit sich riss.

Als er sich dann stark genug wähnte, verstummte Lurano. In einer anmutigen Bewegung richtete er das Schwert auf die Brust des Teufels, wo dessen schuppige Haut fahl und weich schimmerte. Mit einem Wort entfesselte er all die Kraft, die er gesammelt hatte, in einem einzigen Stoß.

Das Ungeheuer brüllte auf vor Schmerz, als sich eine unsichtbare Speerspitze in seinen Körper grub. Tosend versank es in den Fluten, denen es entstiegen war. Doch Lurano gab sich nicht dem Irrglauben hin, das grausige Geschöpf bereits niedergerungen zu haben. Im letztmöglichen Augenblick erschuf er einen unsichtbaren Schild, um die gewaltige Pranke abzufangen, die auf ihn zu schoss.

Zugleich spürte er, wie seine Kräfte ihn verließen. Die Wunde auf seiner Handfläche war aufgebrochen. Blut tropfte ins brodelnde Meer. Lurano wich einen Schritt zurück, während er sich gegen den Schild stemmte, der zwischen ihm und einem sicheren Tod stand. Schon begriff er, dass er diesen Kampf nicht gewinnen würde können. Er würde unterliegen, wie er auch Malvios unterlegen war. Warum also nicht aufgeben und sich dem Unvermeidlichen fügen?

Narons Worte kamen ihm in den Sinn. Was brachte ihm Kraft, wenn er nicht bereit dazu war, sie einzusetzen? Selbst im Kampf gegen dieses Ungeheuer hielt er sich aus Rücksicht auf dessen Leben zurück. Er war nicht bereit seinen Feind zu töten.

Plötzlich begann er zu lachen. Bei all seiner Weisheit war er doch nur ein dummes, leichtgläubiges Kind. Naron hatte Recht. Rücksicht war Schwäche.

Diese seltsame Erkenntnis gab Lurano die Kraft, den Schild zu halten, während er einen letzten Schlag vorbereitete. Er richtete die Spitze seines Schwertes auf dieselbe Stelle an der Brust des Teufels, die er zuvor schon getroffen hatte. Ein dünner Strahl aus verdichteter Luft löste sich von der Klinge, durchbohrte Schuppen, Haut und Fleisch. Schwarzes Blut spritzte zischend hervor.

Der Schlag verfehlte seine Wirkung nicht. Ein ersticktes Knurren entfloh der Kehle des Teufels. Das Ungeheuer riss seine abscheulichen Augen auf und brüllte ohrenbetäubend. Der stinkende Hauch war so stark, dass Lurano beinahe den Halt verlor. Doch war dies nur eine kraftlose Drohung. Im nächsten Augenblick nämlich zog der Teufel sich zurück. Mit einem letzten Fauchen versank er gluckernd in der Tiefe, aus der er gekommen war.

Lurano hielt seinen unsichtbaren Schild hoch erhoben und wartete. Doch das Ungeheuer kehrte nicht zurück. Es hatte wohl nicht mit ernstzunehmender Gegenwehr gerechnet. Dass jemand im Stande gewesen war, es zu verletzen, mochte es eingeschüchtert haben. Vorerst …

Der Schild verwehte wie Staub im Wind, als Lurano erschöpft sein Schwert sinken ließ. Mit seinem bloßen Willen versuchte er die Blutung auf seiner Handfläche zu unterbinden, während er sich bemühte das Gleichgewicht zu halten. Er bemerkte, dass von der Gischtrose nur mehr der Teil des Buges, auf dem er stand, aus den Fluten ragte.

»Lurano!«, hörte er Dalor rufen. Der Turndura stand mit einigen anderen auf einem der Beiboote, das zwischen den Trümmern des Schiffes im aufgewühlten Meer trieb. Das zweite Boot lag ganz in der Nähe. Drei Seeleute mühten sich dort ab, den strampelnden und prustenden Orvur aus dem Wasser zu ziehen.

Lurano nahm seine letzte Kraft zusammen, vollzog einen übermenschlichen Sprung und landete neben Dalor auf dem Boot. Seine Beine gaben nach, doch der Turndura fing ihn auf, bevor er stürzen konnte.

»Wo sind die anderen?«, fragte Lurano, nachdem er einen sicheren Stand gefunden hatte.

»Das sind alle, die sich retten konnten«, sagte Dalor tonlos.

Lurano ließ seinen Blick über die Überlebenden streifen. Neben Dalor saß Maddím, der Junge, den Orvur als Laufbursche einsetzte, dahinter eine der beiden blonden Zwillingsschwestern neben Fremwin, dem Koch. Bei Orvur waren fünf weitere Seeleute.

Luranos Eingeweide verkrampften sich. Er fand weder Naron noch Sagila oder Daren. Dalor und die anderen riefen die Namen der Vermissten in das Zwielicht des Morgens hinaus, doch nur das Rauschen des Meeres gab ihnen Antwort.

Nachdem er sich einen Augenblick Ruhe gestattet hatte, beschwor Lurano eine große, blasse Flamme herauf, die die Gewässer um das versunkene Schiff in ein schauriges Licht tauchte.