Einleitung

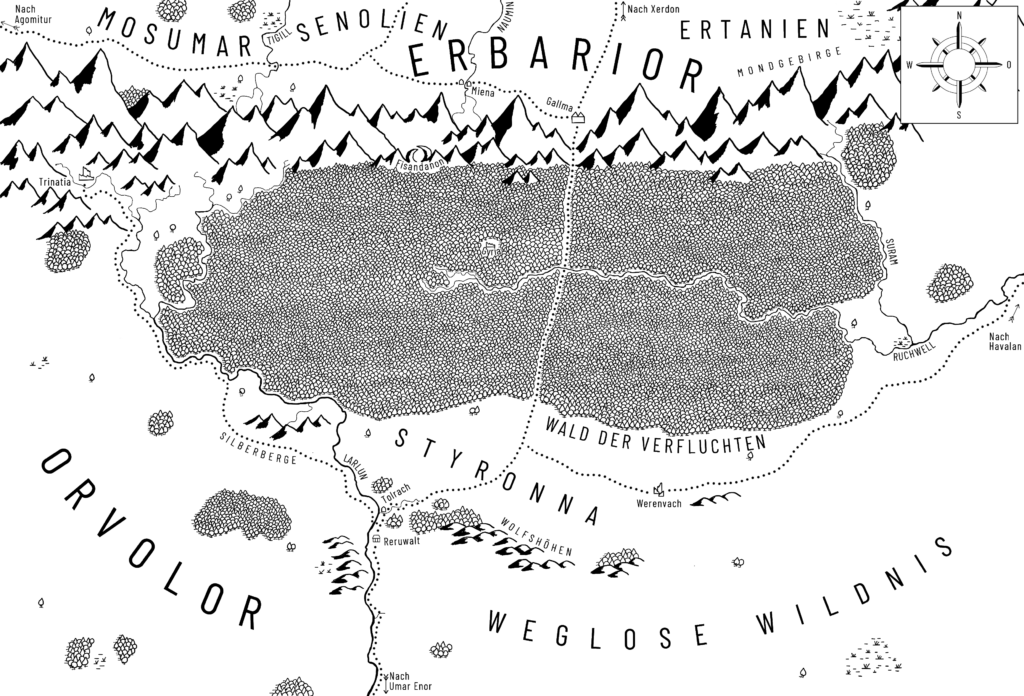

Wir schreiben das Jahr 2364 des Eisernen Zeitalters.

Nachdem der dritte Krieg zwischen Erbarior und Lau-Onn vor acht Jahren zu Ende ging, herrscht Frieden in den Königreichen nördlich des Mondgebirges.

Doch schon wirft ein neues Übel seinen Schatten über Erbarior. Davon ahnt der junge Naron noch nichts. Fast langweilig erscheint ihm das friedliche Leben in seiner Heimat, dem abgelegenen Dorf Reruwalt. Von seinem Ziehvater in der Wildnis aufgezogen und an den Kampf ans Überleben gewohnt, träumt er von der Ferne.

Als unerwartet der geheimnisvolle Lurano, ein mit ewiger Jugend und Zauberkraft gesegneter Almar und alter Freund seines Ziehvaters auftaucht, nutzt Naron die Gelegenheit, seinem eintönigen Alltag zu entkommen. Eine lange Reise voll unvorhersehbarer Wagnisse beginnt, denn hinter Luranos Auftrag verbirgt sich mehr, als es zunächst den Anschein hat …

Lasst Euch von den Winden des Schicksals tragen, wie es Euch beliebt:

Leseprobe aus Kapitel IV

Auf den schnellen Schwingen eines kräftigen Vogels glitt er durch die nächtlichen Lüfte. Über ihm stand der Mond, so groß und voll, wie er ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Unter ihm lag ein weites Heideland, gesprenkelt mit kahlen Bäumen, die sich bald zu einem düsteren Wald verdichteten. Kopfüber stieß er hinab, wo er eine Gestalt in einem gräulich blauen Mantel durch das Unterholz reiten sah.

Getragen von kühlen Winden folgte er dem Reiter. Dann war der Wald zu Ende und vor ihm breitete sich wieder mondbeschienenes Heideland aus. Am Rande seines Gesichtsfeldes sah er schemenhaft die Umrisse hoher Berge. Er überholte den Reiter und stieg wieder hoch in den Himmel auf, den Sternen entgegen. Eine tiefe Freude erfasste ihn.

Alles um ihn herum begann zu verschwimmen und, obwohl er immer höher und höher geflogen war, fand er sich im nächsten Augenblick erneut über dem Blätterdach eines Waldes wieder. Langsam glitt er zu den Bäumen hinab und ließ sich schließlich auf dem Ast einer großen Buche nieder. Als er von dort aus zum Waldboden hinabblickte, fand er zwischen den mächtigen Stämmen von Eichen und Buchen eine Mulde. Dieser Ort kam ihm seltsam bekannt vor.

Als er da so auf seinem hohen Ast saß und den sanften, kühlen Wind genoss, überfiel ihn auf einmal eine furchtbare Angst. Mit eisigen Fühlern tastete sie nach ihm, berührte seine Haut und ließ ihn erzittern. Von Fern wehte ein fauliger Verwesungsgestank heran. Als er erneut in die Tiefe spähte, sah er einen dunklen Schatten, der auf den Stamm der großen Buche zukroch. Glühende Augen starrten ihm entgegen. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte.

Mit einem lauten Keuchen schreckte Naron aus dem Schlaf hoch. Blinzelnd richtete er sich auf. Dem Stand des Vollmondes nach zu urteilen, war es erst kurz nach Mitternacht. Das Feuer war mittlerweile heruntergebrannt und spendete kaum noch Licht oder Wärme.

Naron zitterte am ganzen Leib. Ihm war entsetzlich kalt. Sein Herz pochte so laut, dass er es sogar durch das gespenstische Heulen des Windes noch hören konnte. Wovon hatte er da eben geträumt? Es musste etwas sehr Beunruhigendes sein, denn der Traum war zwar verschwunden, nicht jedoch die Furcht.

Als er zum Geäst der Bäume emporblickte, fiel es ihm wieder ein. Eben noch hatte er vom Wipfel der großen Buche zu seiner Rechten aus den Wald beobachtet. Dort oben saß nun ein Uhu, dessen riesige, bernsteinfarbene Augen unheimlich im Mondlicht glitzerten. Narons Blick wanderte zum Stamm der Buche, auf den er nur kurz zuvor einen Schatten zukriechen hatte sehen. Nun war dort nichts außer Laub und abgestorbenen Farnen.

»Es war nur ein Traum«, sagte er sich leise, doch glaubte er seinen eigenen Worten nicht. Der Wind, die Luft, die raue Rinde des Astes – alles hatte sich so echt angefühlt. Wie in dem Traum, in dem er diese rothaarige Frau erschlug, stellte er schaudernd fest.

Mit einem lauten Ruf flog der Uhu in die Nacht davon. Angespannt lauschte Naron in die darauffolgende Stille. Sein Unbehagen wuchs, als er ein fernes Rascheln im Laub vernahm, das nicht vom Wind herrührte.

»Nur ein harmloses Wildtier«, versuchte er sich einzureden. Ein Reh, das nach Futter suchte, oder eine Wildkatze vielleicht, ein Fuchs oder ein Dachs. Dennoch warf er seine Decke zur Seite und zog den Bogen aus dem Futteral. Mit einer schnellen Bewegung war die Sehne eingespannt und schon schlich er mit einem Pfeil auf dem Bogen und drei weiteren in der Schusshand so leise er konnte zum Rand der Mulde. Zwischen den Farnen hindurch lugte er vorsichtig über die Unebenheit, die den Lagerplatz umgab.

Der Vollmond verschwand hinter einer Wolke und hüllte den Wald in tiefe Dunkelheit. Dennoch konnte Naron etwas erkennen. Nicht etwa, weil seine Augen so scharf waren – das waren sie ohne jeden Zweifel, doch in dieser Finsternis hätten auch sie nichts ausmachen können. Nein, da war ein Fleck, der noch sehr viel schwärzer war als die finsterste Nacht.

Narons Herz begann zu rasen, als sich der Schatten langsam in seine Richtung bewegte. Kaum zehn Schritte vom Rand der Mulde entfernt hielt der schwarze Fleck inne. Naron vernahm etwas, das wie das Zischen einer großen Schlange klang. In diesem Augenblick trat der Mond wieder hinter den Wolken hervor und durchflutete den Wald mit seinem kalten, blassen Licht.

Nun konnte Naron zwar sehen, womit er es zu tun hatte, was er sah, erfüllte ihn jedoch nur mit noch mehr Furcht. Keine zehn Schritte von ihm entfernt kauerte ein Geschöpf am Waldboden, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte. Wie eine missgestaltete Kreuzung aus Wolf und Eidechse sah es aus, nur dass es beinahe so groß wie ein Pferd war. Zwei rötlich schimmernde, zu Schlitzen verengte Augen glühten über dem geifernden Maul, aus dem lange Reihen dolchartiger Hauer ragten. Der ausgezehrte, sehnige Körper war mit schwarzen, abstehenden Auswüchsen bedeckt, bei denen es sich ebenso gut um struppiges Fell wie um Schuppen oder Stacheln handeln hätte können. Die Vorderbeine des Wesens waren beinahe um einen Fuß länger als dessen Hinterläufe, was ihm eine unheimliche, albtraumhafte Erscheinung verlieh. Jede seiner Pranken endete in vier gefährlich lange Krallen.

Noch hatte das Geschöpf Naron nicht entdeckt, während es mit zum Himmel erhobenem Haupt die Nachtluft schnüffelnd durch seine schmalen Nüstern einsog. Naron nahm die Gelegenheit wahr und ging hinter dem dicken Stamm einer Eiche in Deckung. Der Wind verbarg seinen Geruch vor dem Untier und trug ihm den seinen zu. Es stank widerlich nach Verwesung und Fäulnis.

Was auch immer das für ein Ungeheuer sein mochte, Naron konnte sich nicht vorstellen, dass es sich dabei um ein gewöhnliches Tier handelte, geschweige denn, dass es harmlos war. Ihn beschlichen äußerst beunruhigende Gedanken. Einen Augenblick lang hatte er befürchtet, die Mursogi wären gekommen. Doch dieses Wesen hatte wenig mit den gehörnten Geschöpfen zu tun, von denen Lurano ihm erzählt hatte. Dies war etwas anderes, etwas Schlimmeres …

Der Wind stand günstig. Vielleicht würde das Ungeheuer das Lager in der Mulde nicht bemerken und einfach weiterziehen, dachte Naron. Sein Blick huschte zu Rexian, der zwischen einigen Decken verborgen, friedlich schlummerte.

Die Hoffnung war vergebens, denn als sich das unheimliche Geschöpf vom Himmel abwandte, erblickte es sogleich die Reste des niedergebrannten Feuers und die Umrisse des schlafenden Königs daneben. Lautlos fletschte es die Zähne – beinahe als würde es grinsen – und kroch ebenso lautlos auf die Mulde zu.

Naron wagte es nicht, sich zu bewegen, ja, er hielt sogar den Atem an, als das Ungeheuer keine zwei Schritte entfernt an ihm vorbeischlich, ohne ihn zu bemerken. Er wusste, dass er etwas unternehmen musste, doch die Angst schien ihn zu lähmen. So oft hatte er sich vorgestellt, wieder in der Wildnis gegen Ungeheuer zu kämpfen. In diesen Vorstellungen war er ihnen ohne Furcht entgegengetreten. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus.

Innerlich schalt er sich für seine Feigheit. War er schlussendlich ein ebenso großer Aufschneider wie Gurvon, der außer hochtrabenden Worten nichts zustande brachte? Eben dieser Gedanke ließ ihn aus seiner Starre erwachen. Nein, er war Naron aus Reruwalt, der Sohn Narvanros’. Die Wildnis war seine Heimat, der Kampf gegen Ungeheuer sein Leben.

Lautlos schlich er um den Stamm der Eiche herum, nahm am Rand der Mulde Aufstellung und spannte seinen Bogen. Das Untier hatte ihm den Rücken zugewandt und beschnüffelte das heruntergebrannte Feuer. Die Entfernung war gering, die Sichtverhältnisse trotz der Dunkelheit ausreichend. Mit leicht zitternden Händen fasste er den langen, kräftigen Hals des Ungeheuers ins Auge, um es – wenn möglich – mit einem einzigen Pfeil zu töten. Langsam zog er die Sehne bis zur Wange durch, hielt den Atem an und ließ los.

Zischend zuckte das Untier zusammen, als es von dem Pfeil getroffen wurde. Im letzten Augenblick hatte es jedoch den Kopf gehoben, sodass der Pfeil nun aus der linken Schulter statt aus dem Hals ragte. Ruckartig fuhr es herum und richtete seine schrecklichen glühenden Augen auf denjenigen, der es angegriffen hatte.

Naron legte bereits den nächsten Pfeil auf. Doch mit seinen zittrigen Händen war er zu langsam. Mit einem einzigen Satz überwand das Ungeheuer die Entfernung zu ihm und riss ihn äußerst unsanft zu Boden.

Naron landete hart auf dem Rücken. Eine riesige Pranke mit vier messerscharfen Krallen legte sich auf seine rechte Schulter und hinderte ihn daran, aufzustehen. Grässlich stinkender Atem raubte ihm beinahe die Besinnung, als das Untier ihn anknurrte. Seine Augen glühten wie flüssiges Feuer.

Strampelnd versuchte Naron sich zu befreien, doch die Klaue, die ihn hielt, war zu stark. Schon holte das Untier mit seiner anderen Pranke zum tödlichen Stoß aus, die beinahe ellenlangen Krallen gespreizt.

Im letzten Augenblick gelang es Naron dann doch, sich aus dem eisernen Griff zu befreien und zur Seite zu rollen. Er schrie laut auf, als ein stechender Schmerz seinen linken Oberarm durchzuckte. Mit zusammengebissenen Zähnen riss er seinen Dolch aus der Scheide. Das Schwert hatte er zum Schlafen abgelegt, nicht jedoch den Dolch. Ein glücklicher Umstand, der ihm nun wohl das Leben retten würde.

Mit all seiner Kraft stieß er zu und versenkte die Klinge tief im Bauch des über ihm aufragenden Ungeheuers. Der Dolch durchdrang das Fleisch, als wäre es Butter.

Vor Schmerzen jaulend ließ das Ungeheuer von Naron ab. Mit einem gewaltigen Sprung, der diesem den Dolch aus der Hand riss, wich es zurück. Fauchend warf es sich gegen einen Baum, dann schüttelte es sich wie ein Hund, in dem Versuch, die Quelle seiner Qual abzustreifen. Die Klinge jedoch hatte sich tief in seinem Fleisch verfangen.

Mühsam rappelte sich Naron auf. Blut quoll aus der Wunde an seinem linken Oberarm. Ohne das Untier aus den Augen zu lassen, tastete er nach Pfeil und Bogen.

Mit einem Mal hielt das furchterregende Geschöpf inne. Zischend blickte es zuerst zu Rexian, der offenbar immer noch tief und fest schlief, dann zu Naron, als erwöge es die Möglichkeiten. Die glühenden Augen verengten sich, als es die spitzen Zähne fletschte. Narons linke Hand schloss sich um den Bogen. Ein schrecklicher Schmerz durchzuckte seine Schulter.

Wider Erwarten begann das Ungeheuer zu winseln. Seinen Gegner nicht aus den Augen lassend wich es noch weiter zwischen die Bäume zurück, ehe es sich umdrehte, um mit einem kläglichen Jaulen das Weite zu suchen.

Naron sank entkräftet zu Boden. »Wundervoll« sagte er sich. »Da bin ich gerade einmal zwei Tage unterwegs und schon fängt der Spaß an …«